L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments dans la discussion.

Amphithéâtre de Metz

L'amphithéâtre de Metz (à ne pas confondre avec le petit amphithéâtre de la rue Sainte Marie) est un édifice monumental construit par les Gallo-Romains à la fin du Ier siècle, considéré comme l'un des plus grands du monde romain.

Histoire

La construction d'un édifice colossal

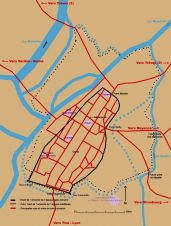

Divodurum est l'une des villes romaines les plus importantes de Gaule (plus peuplée que Lutetia par exemple), elle doit donc se doter d'un édifice à la hauteur de son développement. Le grand amphithéâtre est construit par les Romains à la fin du Ier siècle dans l'actuel Sablon, approximativement à l'emplacement du passage de l'Amphithéâtre et du Centre Pompidou-Metz, peut-être sous l'empereur Vespasien (69-79) [1]. Sa taille en fait l'un des plus grands du monde romain à son inauguration. En dimension, il fait 148 x 124 m en ovale, 30 à 35 mètres de haut, peut contenir 25 000 places, est entouré de 76 arcades et 50 gradins, avec des murs de 1.2 a 1.6 m, avec une arène de 65 x 41 m. C'est le bâtiment le plus grand de toutes les Gaules.

Des thermes antiques, qui n'ont pas été retrouvés, étaient situés près de l'Amphithéâtre de Metz, entre les portes Mazelle et Saint Thiébault, selon les Frères Tabouillot au XVIIIe siècle [Note 1]. Le lieu avait aussi été choisi pour accueillir l'eau en provenance du bassin de décantation de Jouy [2], dans un Castellum Divisorium pour alimenter les thermes de Metz.

Durant les invasions barbares successives du IVe au VIe siècle, l'amphithéâtre est pillé. Ses pierres sont probablement déjà utilisées pour construire la première ceinture de remparts à la fin du IIIe siècle (et le petit Amphithéâtre de Metz), et l'édifice se retrouve hors des murs de la cité. Délaissé, notamment suite au désintérêt pour les jeux du cirque, il ne tombe pas en ruines mais au fil des siècles, les terres du Sablon deviennent des champs, un cimetière y est construit, et l'édifice commence à être oublié. Le terrain est arasé et une activité de commerces et d'artisanat se développe dans la zone au IVe siècle [3]. Le quartier est occupé jusqu'au VIe siècle.

Un monument oublié mais conservé

L'édifice se retrouve à nouveau en-dehors de la deuxième ceinture de remparts du XIIIe siècle, derrière les fossés immergés et laissé au milieu des marais de la Seille. En 1552, avec le siège de Metz, le quartier devient militaire et le bâtiment est enseveli [4]. Claude Chastillon en 1614 fait apparaître dans une gravure les vestiges de l'édifice [5]. En 1737 [6], lors de la construction du bastion de la redoute de la Seille par Cormontaigne, un repérage est fait par les constructeurs. Mais la chose militaire nécessite d'avoir des zones dégagées en dehors des remparts.

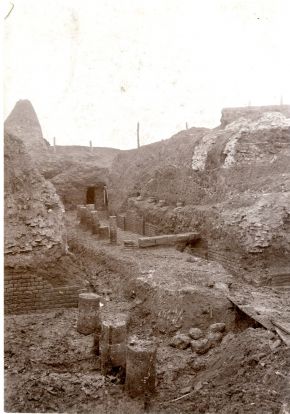

Au XIXe siècle, les ruines se trouvent alors sur la « redoute du Pâté » (ou lunette du Pâté), nommé aussi pâté hors de la porte Saint Thiébault. L'amphithéâtre est alors, à nouveau, excavé par les Allemands en 1902 dans le lieu-dit de la Fosse aux Serpents pour construire la nouvelle gare commandée par Guillaume II et la gare de Metz-Marchandises. Des vestiges sont trouvés dont une pièce de monnaie à l'effigie de Constantin. Paul Tornow, premier conservateur des Monuments historiques de Lorraine, souhaite découvrir l'édifice. L'Empire a déjà investit 10 000 marks et 7 mois de travaux pour les fouilles, il en faudrait 200 000 de plus et changer les plans de la gare : l'empereur, de visite le 16 mai 1903 [7], préfère remblayer le tout.

Au XXIe siècle, le nouveau quartier de l'Amphithéâtre, zone d'urbanisation lancée avec la construction du Centre Pompidou-Metz et d'un ensemble de commerces et de résidences dans une zone proche de l'édifice, rend hommage à cette histoire. De nouvelles fouilles sont ainsi faites en 2007 dans le quartier.

Mythes et légendes

Ce lieu aurait servi de premier lieu de culte aménagé par les Chrétiens, berceau du christianisme dans la ville car Saint Clément baptisait les premiers fidèles dans les caves de l'amphithéâtre [8] désaffecté qu'il a réaménagé en oratoire dédié à Saint Pierre au IIIe siècle, placé au cœur de l'arène. Saint Clément a été envoyé à Metz par Saint Pierre pour diffuser la religion en Gaule

Selon la légende, Saint Clément, installé à Gorze, est appelé à Metz par les Messins lui demandent de libérer la ville du Graoully qui se trouvait dans le Trou aux Serpents, sous l'édifice. Grâce à son étole, il étrange le démon et le noie dans la Seille [9]. C'est une métaphore au triomphe de la religion sur le paganisme dans la cité. L'église Saint Pierre aux Arènes est ensuite construite près de l'amphithéâtre.

Dans la toponymie messine

Loin d'être oublié des différentes politiques messines, le grand amphithéâtre antique a été plusieurs fois honoré dans l'odonymie et la toponymie messine. On retrouve son nom dans le nouveau Quartier de l'Amphithéâtre lancé en 2009 qui débute à l'emplacement de l'ancien édifice avec le Centre Pompidou-Metz qui a globalement repris son emprise. La salle de cinéma qui prend place dans cette zone d'activité s'appelle également Kinépolis Amphithéâtre. L'avenue de l'Amphithéâtre qui longe l'ancien édifice, a été nommé en 1932 et le passage de l'Amphithéâtre qui relie le Sablon au quartier Gare, en 1939.

Architecture

Références

- ↑ (fr) INCONNU, « Le grand amphithéâtre de Metz » sur En Moselle (consulté le 28 décembre 2024)

- ↑ (fr) BARBIAN Fabrice, FLAYEUX Isabelle, Metz d'antan, Metz : Hervé Chopin éditions, 2011 (ISBN 978-2357200784)

- ↑ (fr) GEBUS Laurent, « À Metz, la fouille du quartier de l'amphithéâtre » sur inrap.fr (consulté le 14 décembre 2023)

- ↑ (fr) TEXIER Fabienne, Metz, il y a 100 ans en cartes postales anciennes, Prahecq : Editions Patrimoines et médias, 2010 (ISBN 978-2-916757-51-3)

- ↑ (fr) TRAPP Julien, LEONARD Julien, WAGNER Pierre-Edouard, Représenter Metz au XVIIe siècle. Le travail de Claude Chastillon, Metz : Les cahiers lorrains : organe des sociétés littéraires et scientifiques de Metz et de la Moselle, 2021 (ISBN n/c)

- ↑ (fr) LALLEMANT Laëtitia, « Savez-vous que l’amphithéâtre de Metz était l’un des plus grands construits par les Romains ? » sur Républicain Lorrain (consulté le 24 janvier 2023)

- ↑ (fr) BERRAR Jean-Claude, Memoire En Images : Metz Tome I, Saint-Cyr-sur-Loire : Editions Alan Sutton, 1996 (ISBN 2-84253-028-4)

- ↑ (fr) MARTIN Jean, Metz histoire & architecture, Metz : Editions Serpenoise, 1995 (ISBN 2876922231)

- ↑ (fr) EUROMETROPOLE DE METZ, « Visite express 1H » sur musee.eurometropolemetz.eu (consulté le 20 janvier 2025)

Notes

- ↑ (fr) TABOUILLOT Nicolas, Histoire de Metz par des religieux bénédictins de la congrégation de S. Vanne, membres de l'Académie Royale & des Arts de la même ville, Metz : Chez Pierre Marchal, 1769 (ISBN n/c)

Bibliographie

- (fr) PUSKA L., « Les Amphithéâtres de la ville de Divodurum » sur free.fr (consulté le 13 janvier 2023)

WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz

WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz