Remparts de Metz

Le « rempart gallo-romain » du IIIe siècle

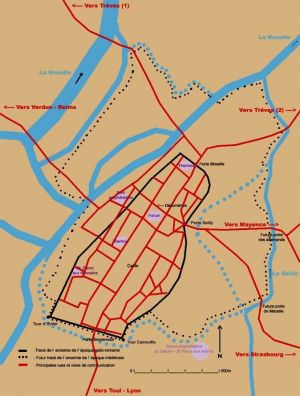

Divodurum Mediomatricorum, ville gallo-romaine fidèle à l'Empire, prospère au IIIe siècle ap. J.C. au confluent de la Moselle et de la Seille. Son expansion se fait autour du cardo maximus (Rue des Trinitaires - Rue Taison - Rue de Ladoucette - Avenue Serpenoise) et du decumanus maximus (Pont des Roches - En Fournirue - Rue des Allemands) avec à son croisement le forum, sur l'emplacement actuel de la place Saint-Jacques [1]. Ville des plus importantes de la Gaule Belgique, elle est mise à sac par les barbares au IIIe siècle et se dote d'une première enceinte en pierre pour résister aux invasions, construite autour du centre-ville (de la Moselle à la place Saint-Louis), délaissant ses faubourgs du Sablon, du Pontiffroy ou d'Outre-Seille. La muraille de 3 km, une des premières dans la Gaule romaine [2], est construite avec les pierres des nécropoles alentours, dont celle du Sablon.

On entrait dans la ville par la Via Scarponensis en franchissant la première Porte Serpenoise (située non loin de l'actuelle) ressortant au nord vers la rue Marchant actuelle, ou par le decumanus en franchissant la Seille par la Porte Sailly (sur la place des Paraiges actuelle), ressortant à l'ouest aux alentours de la rue d'Estrées, rue du Vivier et rue du Juge Pierre Michel. La ville se renferme ainsi dans son « Castrum », une ville de 70 hectares intramuros [3] dont la muraille épaisse de 3 à 5m est percée de 7 portes.

Renforcement des remparts

En 959, le duché de Lotharingie est divisé en deux, au nord et au sud, la Basse-Lotharingie, et la Haute-Lotharingie qui deviendra la Lorraine en 1047. Au IXe siècle et au Xe siècle, Metz renforce sa muraille. La cité s'étend sur les faubourgs, notamment au Neufbourg, Outre Moselle et Outre Seille. Il faut alors étendre la protection. La ville construit alors de nouveaux remparts pour défendre la cité, qui englobe désormais l'île du Saulcier, toute l'île Chambière et l'Outre-Seille. On entre dans la ville par une multitude de portes et ponts (Porte Serpenoise et Porte Saint-Thiebault au sud, Porte Maizelle et porte des Allemands sur la Seille, pont Thiefroy et pont des Morts sur la Moselle).

Dès 1196 et jusqu'en 1235, les remparts sont renforcés avec 6 km de murailles et 38 tours [4]. Elle protège Metz sur 160 hectares. En 1324, on entre par 18 portes désormais : la porte Serpenoise, la porte Saint-Thiébaut, la poterne ou porte en Chandellerue, la porte des Repenties, la poterne Saint-Nicolas, la porte Mazelle, la porte des Allemands, la porte Sainte-Barbe, la porte du pont Dame-Colette, la porte du Haut-Champé, la porte de France, la Porte du Pont Rémond, la Porte de la Saux-en-Rhimport, la Porte de Chambière, la Porte de l'Hôtel-Lambert, la porte d'Outre-seille, la porte du Pontiffroy, la porte du pont des Morts, la porte d'Anglemur et la porte de Patar [5]. L'enceinte est renforcée une première fois avec le mur de la Grève en 1381 (protégeant la zone située à la confluence des deux bras de la Seille, de la tour des Chandeliers à la tour des Potiers d'Etain) et enfin en 1445 autour de la Porte des Allemands.

Une dernière large modification est effectuée autour de cette même porte entre 1526 et 1531 avec une fausse braie et la caponnière Dex.

Double couronne et Citadelle

Au XVIe siècle, la Citadelle de Metz est construite le long du rempart sud et intégrée aux remparts. Une partie de l'enceinte médiévale est récupérée pour en faire un ouvrage bastionné sur la Moselle.

Démolition des remparts

A l'annexion en 1871, la ville est de nouveau fortifiée, avec la reconstruction de certaines portes et remparts, mais de nouveaux quartiers sortent de terre autour de la la nouvelle ceinture formée par le ring allemand qui prend place sur les anciens remparts sud et Outre-Seille. Dès le début du XXe siècle, entre 1901 et 1906, les Allemands s'attèlent à démonter la plupart des remparts pour construire la Neustadt notamment. Un bras de la Seille est remblayé en 1904, et les murs du Pont des Basses Grilles sont en partie détruits en 1930.

Il ne reste alors plus qu'un kilomètre de remparts médiévaux, le front de Seille, du pont des Grilles à la porte des Allemands avec ses nombreuses tours, et quelques vestiges de la muraille comme la porte des Allemands, la Porte Serpenoise et la tour Camoufle.

- https://www.youtube.com/watch?v=3HPdA3DskFY

- https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=12nxeWE4iHRVnsiiWFrm-pa2KPPo&hl=en_US&ll=49.12036447187724%2C6.1778756969576865&z=15

- ↑ (fr) GOLVIN Jean-Claude, « Gaule – Divodorum (Metz) – Vue » sur jeanclaudegolvin.com (consulté le 24 janvier 2023)

- ↑ (fr) BASTIEN René, BECKER Albin, Metz mémoire, Saint-Étienne : Edi Loire, 1996 (ISBN 2-84084-041-3)

- ↑ (fr) MARTIN Jean, Metz histoire & architecture, Metz : Editions Serpenoise, 1995 (ISBN 2876922231)

- ↑ (fr) BOUR René, Histoire de Metz, Metz : Éditions Serpenoise, 1978 (ISBN 978-2876923645)

- ↑ (fr) BLE, « Comment les Allemands transformèrent Metz au début du XXème siècle » sur BLE Archives (consulté le 15 juillet 2023)

WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz

WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz